再発しやすい湿疹をどう治すのか?

2015.02.24

こんにちは、四季の森どうぶつクリニックです。

つい先日まで1ヶ月以上放置していたブログですが、今日2回目の更新です♪

今回は再発しやすい皮膚病の中でも最も多い、細菌性の湿疹「膿皮症」についてです。

治療すれば改善するけど、治療をやめると再発する皮膚病・・・悩んでいる方は非常に多いと思います(僕もずっと悩んでいました)。

シンプルな治療方針としては「適切な抗生物質を服用し、適切なシャンプー療法を実施する」ですが、これだけで治るのではあれば誰も困りません。

もちろん耐性菌への対策としての感受性試験だけでなく、アレルギーやホルモン疾患などの基礎疾患が存在することがあるため、

・犬アトピー性皮膚炎の管理

・食事療法

・甲状腺機能低下症などの内分泌疾患の評価および治療

なども重要です。

ですが、できうる客観的な検査法を実施してもこれらの明確な診断名に当てはまらない「皮膚病になりやすい、再発しやすい体質」ということもあります。

それが「体質だから・・・」となるのですが、明確な診断名がなければ改善方法がないわけではありません。

今回はアトピーもない、食事療法も実施して、内分泌疾患もない、シャンプーもしっかりしている・・・・・にも関わらず湿疹が再発する症例についてです。

【症例】

犬 フレンチ・ブルドッグ

【病歴】

〇痒み(顔・耳・四肢端・体幹)を伴う皮膚病

〇ステロイドを服用することで痒みを止めていた

〇ステロイドをやめると身体を傷つけるほど掻いてしまう

【初診時の状態】

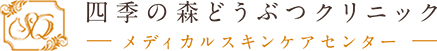

上の写真は、ステロイドの副作用で被毛が少なくなっています。

上の写真の円形のフケが細菌感染を起こしている湿疹です。

このタイプにステロイドの使用は治療が難しくなるため、個人的には使用せずに治療を行います。

治療後は、

ステロイドを中止し、適切な抗生物質とシャンプー療法、食事療法で湿疹をコントロールすれば被毛もきれいに再生してきます。

ただし、今回の症例はここではおわりません。

抗生物質の服用を中止すると・・・

湿疹が再発します。

再び抗生物質を服用することで、

綺麗に改善します。

しかし、抗生物質の服用を中止すると1ヶ月たたないうちに必ず再発するのです。

湿疹ができる ⇒ 抗生物質を服用(1~1.5ヶ月) ⇒ 湿疹消失 ⇒ 抗生物質終了

⇒ 1ヶ月ただずに湿疹再発 ⇒ 抗生物質再開(1~1.5ヶ月) ⇒ 湿疹消失 ⇒ 抗生物質終了

⇒ 1ヶ月たたずに湿疹再発 ⇒ 抗生物質再開・・・・・・・・・・

最も皮膚病になりにくい冬に湿疹が少ない(ゼロではない)時期があったため、抗生物質の再投与を先送りして耐えた時期もありますが、身体に湿疹がない状態をみることはほぼできませんでした。

お恥ずかしい話ですが、今回の症例ではこの状態で1年半以上経過しました。

おそらく日数として半分を超える期間で抗生物質を服用していたと思います。

そして昨年の閃き、ここから治療方針が大きくかわりました。

あの治療症例からさらに工夫を重ね、2年目が終わろうとする今回の症例でも治療チャレンジすることに!

すると・・・

抗生物質を服用していないにもかかわらず湿疹がない!!

去年の時点はまだドキドキしていましたが、もう今年に入ってからは確信があったので、今回の症例に対しては「絶対にうまくいく!」と自信がありました。

幸い今は最も湿疹ができにくい冬という条件もあるかもしれませんが(それでも去年の冬は湿疹あり)、もう今までのように抗生物質に頼るようなことはないと思います。

昨年「この冬のうちに磨き上げてみなさまの元へお届けできるようにします」とお話しましたが、そろそろ実現しそうです。

あとほんのわずかな微調整、今治療チャレンジしている柴犬でいい結果がでれば最終決定にしたいと思っています。

ここからは少しマニアックな話になりますが・・・

そもそも細菌が原因となっておきる湿疹『膿皮症』の細菌ですが、元々皮膚の表面にいる常在菌(みんなの皮膚の上にいる菌)です。

他のわんちゃんからもらった菌が原因ではありませんし、どこからか拾ってきたものでもありませんし、皮膚病が治ったあとにも皮膚に残っていますし、皮膚病になったことがないわんちゃんの皮膚にもいます。

※まれにそうでない菌の皮膚病もありますが、非常に少ないです。

そしてこの皮膚病の現在の主流の治療が「菌を抑えるために、抗菌剤を服用する。」「菌を抑えるため殺菌剤の外用を塗布する。」となっているのですが、何か違和感を感じませんか?

そう、「なぜ菌が増えたのか?」についての対策が抜けているのです。

菌を抑える抗生物質も菌を抑える殺菌外用薬も「皮膚で菌が増えた原因」を治療しているわけではありません。

僕も過去、現在、そしてこれからの未来もこの抗菌剤と殺菌外用薬を使用し続けるため、間違った治療アプローチとは考えていませんが、「殺菌」という治療だけでは本当の意味で治療とはいえない・・・・・ずっとそう考えていました。

でも「なぜ増えたのか?」がわからず何年も経ちました。

去年から紹介しているこの閃きのアプローチですが、

〇抗菌剤のように皮膚に到達して菌を抑える効果はありません。

〇殺菌外用薬のように皮膚に直接塗布するものでもありません。

皮膚にはまったく届かないところからアプローチしています。

「なぜ増えたのか?」を説明する明確な答えが1つだけではないとは思いますが、治療結果をみると今まで足りなかったピースの1

つであると思います。

遠くて診察が受けられない飼主さまにお届けできるようにしますので、準備が出来次第このブログ、そしてホームページでご案内します。

予定は3月末か、4月中です。

投稿者:

ポメラニアンの脱毛症(アロペシアX、毛周期停止)

2015.02.21

こんにちは、四季の森どうぶつクリニックです。

お久しぶりです♪

ブログ更新が止まるときは大体悩んでいるときで、PCに向かっても頭の中で文章がまとまらないときです。

何かきっかけがないとかけないのですが、今日は少しうれしいことがあったので書いてみることにしました♪

タイトルにも書きましたが、ポメラニアンの脱毛症はご存知ですか?

ポメラニアンの飼主さま以外は知らないと思うのですが、かつては「ポメはげ」といわれていたほどポメラニアンに特徴的に認められる脱毛症です。

※少し前までアロペシアX(エックス)、今は毛周期停止と名称はころころ変わっていますが、同じ病気です。ここではアロペシアXにしておきます。

頭と四肢を残して、体幹を中心に脱毛が進行する病気で、ホルモン異常が原因とされていているのですが、特効薬がないため脱毛症の中でも治療が難しい病気の一つです。

当院にも数多くの症例が来院しているのですが、このアロペシアXは治療成績を予測することができません。

被毛が再生するわんちゃんもいれば、さまざまチャレンジするも改善が認められないわんちゃんもいて、毎回僕を悩ませます。

そしてこの特徴的な脱毛症がゆえに初診のご予約のお電話の時点で「アロペシアXだな」とほぼわかるため、飼主様には「治療成績が高いとはいえません。やってみないとわからない。」とお断りを入れた上で受診してもらっています。

今回はそんな治療が読めないアロペシアXの治療症例報告です。

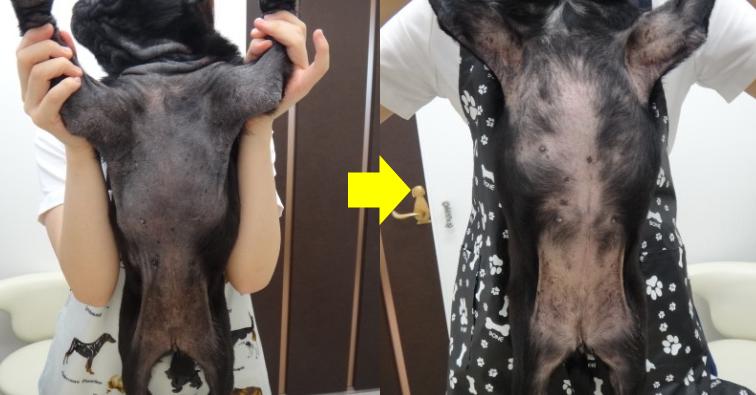

まだ治療途中ですが、約3ヶ月後の今日の写真です。

古い毛とまざっているため、毛質にムラがめだちますが、明らかにポメラニアンらしい質のいい被毛が再生してきています。

一喜一憂は好きではないのですが、いい流れに乗ったと思います。

ただし治療を行っている全頭で同じいい反応が得られるわけではありません。

これだけ有名な病気にも関わらずHPに治療成績を掲載していない理由はここで、あまりにも治療成績が安定せず予測できないところです。

治療の必要性についてはさまざまな意見・価値観があるため一概にいえませんが、皮膚科のみを行う動物病院としては悩める飼主さまに「選択肢があるのであれば提供することも大切」と思うので積極的な治療もするようにしています。

※実際同じ治療で反応が認められなかった症例もあります。

投稿者:

【パグの皮膚科専門外来】皮膚バリア機能改善

2014.10.31

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

秋もまだ半ばですが、もう冬が目の前に来たような肌寒さを感じますね。

当院では仕事のピークが春の4~5月と、秋の10月の2回あるのですが、今年もその2度目のピークがちょうど終わりようやく一安心です。

この先は来春まで穏やかな日々が続くと思うのですが、前回のブログに書いたように次のシーズンに向けて新しい取り組みをしているので、有意義な半年にしたいと思います。

そんな最近の僕を元気にしてくれたのはノーベル賞を受賞した天野氏のあるインタビューで「どれだけ失敗しても、寝て朝おきると新しいアイデアが浮かび、「今日はうまくいきそう」と思ってやっていた」という内容の言葉です。

レベルは違いますが、以前できなかったことをできるようにするために・・・のエネルギーになりますね!

では今日はパグの症例報告です。

【症例】

パグ 5歳 女の子(避妊手術済)

【病歴】

〇2年前からワキ、お腹の赤みと痒み

〇冬より夏が悪化しやすい

〇今年の6月からさらに悪化し、今が最も悪い

〇背中には皮膚病はでない

〇抗生物質+抗真菌剤を服用し、改善がないためさらに抗生物質を1種類追加併用するも改善なし

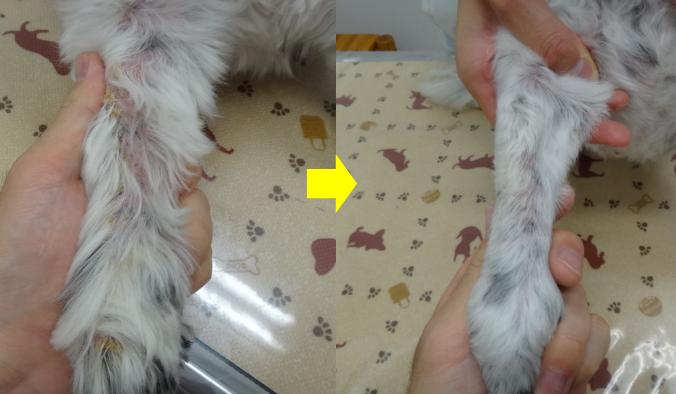

それでは初診時の状態です。

この状態は来院そのままの状態で、バリカンでカットなどは行っていません。

初診時から3ヶ月弱の治療後との比較をみてみましょう。

※すべてクリックすると画像を大きくしてみることができます。

このタイプもパグに多い難治性皮膚疾患の一つですね。

院内薬浴を併用することで著しい改善が認められます。

投稿者:

【シーズーの皮膚科専門外来】検査と治療の同時進行

2014.10.13

☆シーズーの難治性皮膚病症例報告☆

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

当院を受診するわんちゃんで圧倒的に多いのがフレンチ・ブルドッグ、柴犬、そしてシーズーです。

それぞれ独特の体質があり、犬種によって診療スタイルを変えているのですが「シーズー=〇〇〇」という型にはまった診療をしているわけではありません。

確かにシーズーが10件来院したら7~8件は典型的な病態であることは事実ですが、時にそうでない疾患もあります。

今回はそんな「シーズーだからといってすべてが同じとは限らない」という症例報告です。

【症例】

シーズー

【経過】

〇数年前から内股・四肢を中心に痒みを伴う皮膚病。

〇梅雨~夏が最も悪化し、冬はそれほど悪くない

〇今年の冬から頭、首など全身の悪化

初診時の状態と、病変部を正確に把握するためと治療のために全身カット後の状態をみてみましょう。

まずは全体から。

正面からみると一見重症の皮膚疾患にはみえませんね。

右腕をみてみましょう。

同じく右前腕の拡大。

そして右前肢甲の拡大。

続いて、左前肢とその拡大。

続いて、背中の全体。

頭部の背側面。

胸部背側の脱毛部位の拡大です(被毛をカットしたわけではありません)。

最後に内股。

病変部を正確に評価するためと、治療のため全身のカットを行いました。

ここから5週間後の状態を比較してみましょう。

実はこのシーズー、非常に複雑な病態(病気の原因)をもっています。

まずは数年前から抱えている慢性、再発性の皮膚病です。

もちろんその時点で診ていたわけではないので予測に過ぎませんが、おそらく当院でよく紹介している脂漏性マラセチア性皮膚炎が内股・四肢を中心に認められたのだと思います。

またアトピー性皮膚炎が悪化因子としてあってもおかしくありません。

脂漏性マラセチア性皮膚炎や、アトピーがあると梅雨~夏が最も悪化しますので、去年まではそうだったのだと思います。

では当院を受診するきっかけになった今年の冬から悪化したこの皮膚病はというと、顕著な悪化が頭部・頚部・背中に認められました。

これは非常に特徴的な病変(見た目)なのですが、毛包虫(ニキビダニ)という病気です。

・・・と、ここまでは当院を受診する前の病院で診断がついていました。

にもかかわらずなぜ当院を受診するほどの難治性になってしまった理由はなぜなのか?も問題なのですが、もう一つ考えるべきことがあります。

『なぜ毛包虫が発症したのか?』

治療も大事ですが、個人的に今回の症例で重要なポイントの1つはここです。

これもおそらくですが、去年までは毛包虫はなかったと思われます。

シーズーは毛包虫の好発犬種であることはよくしられていますが、中高齢から発症についてはそれまでなかった基礎疾患があるのでは?と考えた方がいいでしょう。

甲状腺機能低下症と副腎皮質機能亢進症(クッシング)の有無はチェックしていきます。

※ここから先は専門用語が頻繁にでてくるため、ご注意ください。

まず甲状腺機能低下症の判定のために甲状腺ホルモン濃度を測定します。

同時に副腎皮質機能亢進症(クッシング)の評価のために、腹部超音波画像検査で副腎サイズ測定と尿検査「尿コルチゾール/クレアチニン比」を測定します。

また甲状腺機能はユーサイロイドで誤診が多くなるため、超音波画像で甲状腺も一緒にみておくとよりベターだと思います。

※甲状腺を超音波で評価するにはリニアプローブが必要になります。

ACTH刺激試験について、これは好みで別れるとは思いますが、個人的には偽陽性・偽陰性も多く、信頼性が低い検査であるため、画像と尿検査の結果をみてからの方がいいと思います。

※同時にしても悪いことではありませんが、そう急ぐ必要性はないです。「急ぐ必要性はない」という理由はこの後の説明で伝わると思います。

「尿コルチゾール/尿クレアチニン比測定」は回り道のような気もするかもしれませんが、もし尿コルチゾール/尿クレアチニン比でクッシングを否定することができれば判定に悩む検査を行う必要性もなくなります(ACTHの疑陽性を排除できる)し、甲状腺の数値の信頼性も高くなります。

※甲状腺機能が正常であってもクッシングがあることで甲状腺ホルモン濃度が下がることが多いため。

もちろん診た目が皮膚の石灰化や脱毛症など、「いかにもクッシング」であれば初診時にACTH刺激試験から入りますが、今回のような「いかにもクッシング・・・とまではいかない症例」では初診時でなくてもいいと思っています。

現に今回の症例では

①甲状腺ホルモン濃度が明らかに低かったためユーサイロイドの可能性を考えつつも投薬治療開始

②尿コルチゾール/尿クレアチニン比が8を超えていたためACTH刺激試験を実施

③ACTHのPost値は13と明らかに正常値であったが、信頼性は低いためLDDS試験を実施

④LDDS試験では4時間後、8時間後ともに抑制されていなかったため副腎皮質機能亢進症と診断

となったのですが、この④のLDDSの検査結果が出揃い『副腎皮質機能亢進症』と確定できたのは、この治療後を撮影した5週間後でもあります。

要するに副腎皮質機能亢進症の判定ができなくともここまでの治療結果はだせるため、初診時にACTHが最優先だったか?というと個人的には皮膚コンディションをある程度改善してからの方が誤診につながらなくていいのでは?と思っています。

※ここまで悪化した皮膚コンディションでは、体調もベストではないため、初診時にACTH刺激試験を行っても検査結果に影響がでることも考慮して。

そして今回の症例に限らずACTH刺激試験を行う時の注意点ですが、ACTH刺激試験でクッシングを否定することは非常難しいため「クッシングかどうか?」のための検査として用いては誤診につながると思います。

あくまで「さまざな条件(症状・皮膚所見・一般血液検査・尿検査)でクッシングが疑わしいため、確定のためにACTH刺激試験を行い、異常値であればもちろん確定。もし正常値であればLDDS試験を行い偽陰性を拾う。」と考えていた方がいいと思います。

LDDS試験もまた先生によって見解が分かれるのですが、ACTH刺激試験の黒だけがクッシングであれば絶対治せない症例がでてくると思います。

それを「クッシングとは言えない『クッシング風の皮膚病』で内分泌疾患としては認められない」であればそれは学術的・教科書的であって医療ではない・・・と思っています。

クッシングの診断では今でも悩むことが多いため、5年後には違うことを話しているかもしれませんけどね(苦笑)

・・・で、一つ残っていることがありますよね?

そう、内股の皮膚病です。

実はこれはまだ改善していません。(多少は改善しています。)

理由はこの内股はニキビダニでもクッシングでもなく、元々あった脂漏性マラセチア性皮膚炎(または+アトピー)だからです。

※さらなる悪化の要因にはなっていますが、クッシングになる以前から認められています。

そこで必要になってくるのが・・・・・・・もちろん当院の薬浴です。

ところでこの5週間で薬浴していないか?といえば実は2回実施しています。

でもそれは毛包虫対策の薬浴で、脂漏性マラセチア性皮膚炎のための薬浴ではありません。

薬浴内容は診断名や皮膚コンディションで異なるため、それぞれに適した薬浴内容となっています。

この5週目の撮影後に行った3回目の薬浴は毛包虫対策の薬浴ではなく脂漏性マラセチア性皮膚炎のための薬浴としました。

おそらく次回には随分と改善しているでしょう。

最後まで読んでくださった方、お疲れ様でした。

四季の森どうぶつクリニック

獣医師 平川将人

投稿者:

【ヨーキーの皮膚科専門外来】7年間で5件目の動物病院

2014.10.09

☆ヨーキーの皮膚病治療症例報告『7年間で5件目の動物病院』

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

今回は症例報告としては少し珍しいヨークシャー・テリアの症例報告です。

珍しいというのは、「ヨーキーは皮膚病になりにくい」という意味ではなく、「難治性になりにくい」と考えてもらってもいいと思います。

ときにこじれて重症化してしまうのですが、やはりそこは「難知性になりにくい」であって意外と簡単に改善することもできます。

今回はそんな『重度の慢性皮膚病だか、難治性ではない』症例報告です。

【症例】

ヨークシャー・テリア 7歳 男の子(去勢済み)

【経過】

〇生後1歳未満から慢性、継続的な痒みを伴う皮膚炎

〇過去の治療は、ステロイド、抗生物質、抗ヒスタミン剤、甲状腺ホルモン剤、漢方薬、食事療法・・・・etc

〇大きな要因として「飼主への依存心が強く、精神的なものからくる痒み」と診断

〇当院で5件目の動物病院受診

それでは、初診時の状態をみてみましょう。

まずは、顔から。

続いて、頚部をやや右側からみてみます。

続いて、胸部~脇です。

最後に四肢、右前と左前です。

症状は『痒み』、非常に強い痒みです。

四肢端を噛む動作が強く、散歩中も歩かないほどずっと噛んでいるようです。

もちろん四肢端はバリカンでカットしたわけでもなく、噛むこと被毛が常にちぎれてほとんどない状態です。

胸部~ワキは後ろ足で強く掻くため、傷になってかさぶたもついています。

口周りと目の周りをこすりつけるため、顔全体の毛も非常に少なくなっています。

この初診時からちょうど1ヵ月後です。

部分的にわずかな赤み、痒みが残っていますが、ほとんどの痒みが改善できました。

まだ1ヶ月ですので、被毛の回復は途中ですがあと2~3ヶ月後には何事もなかったかのようなヨーキーになるでしょう。

当院を受診するきっかけの一つは、HPかブログで報告したわんちゃんだそうです。

同じ犬種の似ている皮膚病というわけではなく、以前長く通院していた動物病院の待合室でよく一緒になっていたようで、その子が当院で非常に綺麗に治っていることに気づいたそうです。

今回は過去の経過が非常に複雑で、さまざまな病院で多くの治療&検査を受けられていました。

では診断が非常に困難だったのか?といえばそういうわけではありません。

毎回お話していますが、ほとんど疾患は一通り眺めて飼主さまから過去の情報を聞くと頭の中できれいにまとめることができます。

今回も同様で、一通り眺めてお話うかがって15分後には僕の中では「まずこうだろう」というある程度の方向性が決まっていました。

あとは各種検査結果で抑えるべきポイントを抑えていきます。

それでは過去の治療法との比較やポイントについて。

※質問があったため、後日編集・追加しました。

Q1.精神的な要因はあるのか?

A.『ない』という診断はありませんが、この痒みのメインが心因性ということはないと判断しました。方向性として優先順位の高いものから治療し、残った症状に心因性が考えられならばアプローチをするという方針にしました。そしてこの1ヶ月で心因性に対するアプローチはしておりません。

Q2.ステロイドについては?

A.過去にステロイドを継続的に使用した期間があったようですが、幸い一つ前の動物病院でステロイドが処方されていなかったため、ステロイド皮膚症ではありませんでした。もちろん当院治療のこの1ヶ月でステロイド内服は1度も処方していません。ステロイド不可という症例ではないと考えていますが、もし治療初期から服用した場合はここまで早く皮膚が綺麗になることはなかったのではないかと考えています。

Q3.処方した内服薬は?

A.抗生物質と抗ヒスタミン剤の2種類のみです。

Q4.食物アレルギーは?

A.「ない」とはいえないが、食物アレルギー対策だけで治る病態ではないと判断しました。現在も食事療法は重要と考え、体質に合うものを探しています。(まだ固定できていません)

Q5.院内薬浴(スキンケア)を行ったか?

A.今回は1度も実施していません。

Q6.甲状腺機能低下症は認められたか?

A.一つ前の動物病院でも検査で否定され、当院での血液検査結果&超音波画像診断でも甲状腺機能低下症を疑う所見は認められませんでした。

Q7.副腎皮質機能亢進症は認められたか?

A.尿コルチゾール/尿クレアチニン比で除外されました。超音波画像診断でも疑う所見はありませんでした。

Q8.寄生虫疾患は?

A.ニキビダニ(毛包虫)は認められませんでした。疥癬も認められませんでしたが、除外のためセラメクチン投与を行いました。個人的には疥癬でもないと考えています。

飼主さまからのお話では「おもちゃを引っ張り出してきて遊ぶようになった」、「元気すぎて困る」、「足をかんで歩かなかった散歩も普通に歩いてできるようになった」、「数年ぶりに足先に毛がはえてきた」、「夜グッスリ眠れるようになった」・・・ととてもよろこんでいただけました。

また少し興味深かったのが、「散歩のたびに小石を加えて、ハウスまでもってかえりかじって食べて・・・を繰り返していたのが、一切なくなった」ということを聞くことができました。

おそらく痒みのイライラからくる行動異常だと思うのですが、痒みがいかに犬のストレスになるのかがわかるお話ですね。

また機会があればその後も紹介しようと思います。

獣医師 平川将人

投稿者:

【シーズーの皮膚科専門外来】マラセチア性皮膚炎(修正)

2014.10.05

☆シーズーの難治性皮膚病の治療報告☆

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

昨日に紹介したシーズーの症例報告ですが、重大な間違いがありましたので、修正させていただきました。

治療前と治療後として「2回の薬浴、4週間後」と記載して掲載しましたが、本当は「1回の薬浴、2週間後」の間違いでした。

むしろ「たった1回、2週間後でこれだけ綺麗になった」という変化としてみていただければ幸いです。

改めて、2回の薬浴4週間後の状態を掲載します。

まずは治療前、

※クリックすると拡大してみることができる画像もあります。

ここから2週間に1回薬浴として、2回目薬浴の2週間後(治療開始から4週間後)の状態です。

2週間後に頚部に残っていた皮膚病変も非常に綺麗に改善しました。

「シャンプー(スキンケア)する」と「薬浴(メディカルスキンケア)」の違いですが、やはり病院内でしか行えない処置がありますので治療成績とスピードには雲泥の差があります。

シャンプーして2~3日で元も戻ってしまう脂漏性&マラセチア性皮膚炎であっても、当院のメディカルスキンケアであれば驚くほど皮膚機能の改善が期待できます。

四季の森どうぶつクリニック

獣医師 平川将人

投稿者:

【シーズーの皮膚科専門外来】マラセチア性皮膚炎

2014.10.04

☆シーズーの難治性皮膚疾患の治療症例報告☆

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

麻衣子先生がブログで「継続は力なり」と力説しているすぐ隣でさぼっていた院長です・・・反省してます。

「よし!本腰入れてがんばるぞっ!」と熱心だったのも一瞬で、数例まとめたらまた力尽きてしまいました。

最近は社二病がぶりかえしており、妄想にふけっていることが多くなっていました。

現実にしっかり目を向けて、久しぶりの症例報告です。

【症例】

シーズー 男の子 6歳

【経過】

〇3才のころから内股、顔の痒みあり

〇季節性(夏>冬)もあるが、冬が治るわけではなくほぼ1年通して痒みがある

〇2件の動物病院受診するも改善なし

それでは初診時の状態を見てみましょう。

※それぞれ画像をクリックすると大きくすることができます。

ここから4週間後(2回の院内薬浴後)をみてみましょう。

訂正:2週間後(1回の薬浴後)です。

※画像をクリックすると大きくすることができます。

1回の薬浴後2週間後の再診でしたが、この時点でほぼ綺麗になっていました。

口唇~下顎が非常に重度で、慢性化していたためまだ被毛の再生がみとめられませんが、痒みはほぼありません。

なによりたった2回の薬浴と4週間では劇的な改善と評価できると思います。

訂正:1回の薬浴後の2週間後としては

診断名はシーズーのアトピー性皮膚炎&脂漏を伴うマラセチア性皮膚炎です。

シーズーの場合はこれが典型的のため、治療は非常に簡単で院内薬浴(スキンケア)がメインとなります。

「シャンプーすればいい」ではなく、スキンケアです。

追記:後日4週間後の状態も掲載します。

獣医師 平川将人

投稿者:

初診時に描く道Ⅲ

2014.09.22

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

前々回にチャイニーズ・クレステッドドッグの症例報告で「検査結果が出揃っていない初診時に、病態(診断名)と治療方針をどこまで的確に予測できるか?」というテーマで解説してみました。

そして前回はアメリカン・コッカー・スパニエルの実際の症例を紹介し、「一部未確定要素が残りつつも、いかに治療方針を初診時に組み立てるか?」というテーマにチャレンジしてみました

簡単に言えば「診断名があってこその治療方針」は当然なのですが、時に検査結果が出揃うために時間がかかることもあれば、中には白黒はっきりつかないグレーゾーンの検査結果で悩むこともあり・・・必ずしも教科書的な診断名の枠組みに当てはまらない症例もいるわけで、そういうときにどうするのか?・・・例え検査結果が出揃っていなくても、確定診断を得ることができなくても治療結果を引き出すことはできないのか?です。

さて、5年前から繰り返す皮膚病、3年前から悪化して一度も改善することなく通年性の皮膚病となっていたA・コッカーの症症例に戻りましょう。

前回初診時の情報を掲載したので、今日は早速治療から3週間後をみてみましょう。

それぞれ画像をクリックすると拡大することができます。

頚部も改善しているのですが、いい写真がなくまた別の機会に掲載しようと思います。

まだ治療中ではありますが、3年間改善がなかった皮膚が見違えるように綺麗になってきています。

腹部超音波画像検査で副腎が約8mm、尿コルチゾール・尿クレアチニン比が7.8と高値を示しているため副腎皮質機能亢進症の疑いも残っていますが、まだACTH検査・LDDS検査は行っておらず今後行う予定です。

そのためまだ確定診断はついておらず、なぜ全身性の通年性の皮膚疾患になったのか?という答えはでていません。

ですが、ある程度の絞り込むことでも診療方針を立て、改善へのストーリーを描くことは可能です。

原因がわかってこその治療方針というのが基本であることに変わりはないのですが、皮膚科の場合は原因を追究することと治すことがそこまで関係がないこともあります。

そのため「確定診断⇒治療法の選択」という教科書的な考えにとらわれた診療だけでは不十分な場合もあります。

では、この症例で各種検査結果から何を考えていくべきか?

それはまた次回♪

投稿者:

初診時に描く道Ⅱ

2014.09.20

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

前回のチャイニーズ・クレステッドドッグの症例報告記事では「検査結果が出揃っていない初診時に、病態(診断名)と治療方針をどこまで的確に予測できるか?」というテーマで解説してみました。

普段から「診極め」、「初診時に的確な病態把握を」と意識しているため、診断名をつけることは非常に重要だと考えています。

・・・が!

教科書的な枠組みの診断名こそがすべてか?といわれると、医療はそうではないと考えています。

おおげさかもしれないですが、生命の神秘という言葉もあるなかで人が考えた枠組みにすべて綺麗に分類される・・・なんてありえないと思います。

実際すべての病気が既存の検査法だけで診断名がつくわけではなく、「教科書に記載されている条件を満たさない症例」も数多くあります。

そのため医療は診断至上主義ではなく、未確定要素を含みながらも治療を組み立てることもとても重要だと考えています。

今回はそんな「一部未確定要素が残りつつも、いかに治療方針を初診時に組み立てるか?」というテーマで実際の治療症例を解説していきます。

【症例】

アメリカン・コッカー・スパニエル 約10歳 女の子(避妊手術済み)

【経過】

〇1~2才まではまったく皮膚トラブルなし

〇5才ごろから痒みを伴う皮膚病

〇毎年夏になるとかゆがり、冬はトラブルない

〇3年前から頚部がべたつくようになり、1年を通して皮膚病がでるようになった

〇べたつきは頚部にはじまり、今ではワキ・四肢全体に広がっている

初診時の状態をみてみましょう。

まずは頚部から。

続いて、右前肢。

同じく右前肢の肘内側の拡大。

同じく右前肢の手首内側付近の拡大。

同じく右前肢の甲の部分です。

続いて、右後肢の内股の状態です。

今回は右側のみを掲載していますが、すべて左右対称に病変が存在します。

何をかんがえるか?

まずはカルテの情報では約10才、コッカー・・・

コッカーといえば脂漏が起きやすい犬種で、非常に難治性になりやすい体質を持っていると評価できます。

続いて年齢は約10才ということで高齢期の入り口ですが、初発は5歳のため高齢期の発症とは言えません。

次に考えるのは5歳のときの皮膚病と今の皮膚病が同じかどうかを考えるのですが、おそらく違うのではないかと考えました。

そう考える理由は2つ、1つ目は当初明確な季節性があったにもかかわらずこの3年は明らかな通年性で1度もよくなったことがないと飼主さまがおっしゃっていたためです。

もう一つは病変部、高齢期にかけて明らかな拡大・悪化が認められているためです。

5歳からの季節性の痒みであればアトピーなどを疑いますが、中高齢期での悪化は内分泌疾患を疑うべきです。

続いて痒みのある部位ですが、耳、口唇、頚部、四肢を中心に痒みが認められました。

この「季節性」、「耳・口唇・頚部・四肢」という条件でもやはりアトピーを含めたアレルギー疾患を疑います。

また、写真は掲載していませんが、背中には多量のフケを認めました。

以上のカルテ情報、飼い主さまからのお話、病変部から

〇最初の発症はアトピーの疑い

〇中高齢期での悪化は内分泌疾患の併発を疑う

と考えました。

必要な検査は

一般皮膚検査

細菌培養・感受性検査

一般血液検査

内分泌血液検査

超音波画像検査

尿検査

です。

ここで内分泌疾患について、具体的に何を考えるべきか?

一般的には甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症です。

実はもう一つ考えてもいいものがあるのですが、そこはあえて伏せておきます。

上記の2つの内分泌疾患のうち、甲状腺機能低下症は初診時に血液検査(場合によって超音波画像検査追加)で判定できます。

では副腎皮質機能亢進症は初診時に行うか?というと、現状では最優先で行うほど典型例ではないため、腹部超音波画像検査と尿検査を先に行うことにしました。

副腎皮質機能亢進症の血液検査は時間がかかること、コストも高め、判定も難しいため、「疑いが高い場合にのみ実施する」とした方がいいため、回り道のように感じることもありますが、腹部超音波と尿検査を優先します。

ではこの2つの検査で何かわかるか?

超音波画像検査では副腎サイズ、形がわかります。

副腎皮質機能亢進症ではサイズが大きく、中には形が変わっていることもあります。

また尿検査では「副腎皮質機能亢進症の可能性はない」という結果がでることもあるため、無駄な検査を初期に除外することも可能です。

参考までにこのコッカーの副腎サイズは約8mm、尿検査で尿コルチゾール・尿クレアチニン比は7.8と副腎皮質機能亢進症の疑いが高い・・・・という判定でした。

ではこの時点で続いてACTH試験、判定がグレーであればさらに追加でLDDS試験を行うべきか・・・?

行ってもいいと思うのですが、そこまでしなければ治療方針が一切立てられないか?、副腎疾患の有無の前に改善させることができる治療方針がないのか?・・・そんなことありません。

これらの検査結果が出揃う前から、むしろ初診時でも治療方針は立てることが可能です。

何も検査結果がでていなくてもほぼストーリーは描くことが可能です。

そして内分泌疾患の判定がすべて終わる前であっても改善は十分可能です。

それでは治療開始から3週間後、

それは次回に♪

投稿者:

初診時に描く道

2014.09.19

こんにちは、四季の森どうぶつクリニック院長平川です。

先日知り合いの先生から「掲載されている症例報告の詳細について・・・特に診断名を!」と聞かれたので、過去に紹介した症例を用いて皮膚科診療におけるアプローチについて書いてみます。

今回解説する症例は、随分前に紹介したチャイニーズ・クレステッドドッグの皮膚病です。

治療前、治療後は前の記事を参考にしていただきたいのですが、今回は初診時にどこまで診極めることができるか?をメインに解説していきます。

まずは来院時のカルテ情報として、1歳8ヶ月、女の子(未避妊)のチャイクレです。

これが10歳こえてはじめて皮膚疾患になったトイプードルであれば内分泌疾患を疑いますし、2歳の柴犬ならアレルギーを疑うのですが、今回は「若いチャイクレ」という条件でそう多くないパターンですから、犬種として・・・と考えるにはまだ十分な情報とはいえません。

さて、メインの症状は痒み、背中以外ほぼ痒みがあります。

主に手首、お腹、目、口、鼻、耳です。

初診時の状態を病変ごとにみてみましょう。

目、鼻横、口唇に左右対称性の皮膚炎が認められます。

まず疑うべきはアレルギー性疾患、年齢や統計学的にはアトピー性皮膚炎>食物アレルギーと考えました。

続いて、前肢をみてみましょう。

右前肢全体、

腕全体的にかむ症状が認められますが、もっとも診た目で重症なのが手根(手首)のやや内側部分です。

続いて、左前肢をみてみましょう。

同じく左前肢の肘のあたりです。

アレルギー性皮膚炎の症状の一つに四肢の関節の痒みがあるため、これもアレルギーを疑う所見・・・なのですが、

しかし、ここでワンポイント!

この病変で「顔がアレルギー疑いなので、ここもアレルギーか?」と考えてしまうのはこの後うまくいかない原因になります。

たしかに左前肢の肘付近の痒みは顔と同じく「アレルギーを疑う」でいいと思うのですが、右前肢の手首の病変部で違和感を感じました。

もちろんアレルギーで手首の痒みが認められることもあるのですが、潰瘍化するほどの痒みは通常認められません。

しかも左前肢の手首には認められない・・・・・・・

ここで候補にあがるのは「心因性」です。

飼主さまからの話や、診察室での行動で心因性を疑うことはなかったのですが、診た目の特徴で心因性を候補にあげました。

続いて、腹部です。

腹部もアレルギー性皮膚炎が認められる部位のためアレルギーも考えなければいけないのは事実ですが、その前にこの病変であれば「細菌性皮膚炎(膿皮症)」を考えます。

アレレギーは関係していない・・・とはいえませんが、他の病変部との絡みで「アレルギーの関連した・・・」なんて考えてしまうと躓く原因になってしまうため、まずは細菌性皮膚炎として治療方針を組み立てます。

実施した検査は

〇一般皮膚検査・・・ニキビダニ陰性、カイセン陰性、ブドウ球菌+、マラセチア+

〇一般血液検査・・・異常なし

この2点は当日検査結果がでました。

〇甲状腺検査・・・正常値

〇特異的IgE検査・・・環境アレルゲンに対するIgE上昇あり

〇細菌培養&感受性検査・・・一部抗生物質に耐性あり

この3点は検査センターに依頼したため、後日検査結果がでました。

当日に飼主さまにお伝えしたことは、

〇顔、四肢の痒みはアレルギー性皮膚炎を疑う。その中でもとくにアトピー>食物アレルギー

〇右の手首の約1センチの病変部だけはアレルギーではなく、心因性を疑う

〇腹部は細菌性皮膚炎

以上のことから、もし想定の範囲内であれば・・・ですが、まずは抗生物質で腹部の湿疹を治療します。しかし効果のある抗生物質を服用すべきですので、感受性検査の結果をみて投薬開始としましょう。ただし抗生物質では腹部の湿疹とそれに関する痒みの改善はありますが、その他特に顔や四肢の病変部は細菌感染ではないため、全体的な痒みの改善は期待できません。腹部の湿疹が治り次第ステロイドを併用することで全体的な痒みの改善が認められるでしょう。そして最後に残るのが右の手首、ここだけは細菌感染でもアレルギーでもないので、初期の治療にはまったく反応せず最後まで残ります。残ったことを確認して心因性に対するアプローチを併用していきしましょう。心因性に対する内服治療もいくつか選択できるので、1種類で改善なくても2種類目、3種類目・・・と変えていきます。

・・・と思いますが、まだ検査結果が出揃っていないため、あくまで最初の予測です。

とお伝えしました。

そして検査結果が出揃い、診断は犬アトピー性皮膚炎、耐性菌による細菌性皮膚炎と診断しました。

右手首の心因性疑いですが、これは検査がないため治療結果で考えていきます。

治療は初診時の予定通り、スタートは抗生物質&抗ヒスタミン剤の内服、外用療法を開始しました。

2週間で腹部の湿疹が消失したため、3週目からステロイドの内服を開始。

治療開始から約5週間後、やはり手首のみまったく改善が認められないため心因性に対する内服治療を開始。

心因性に対する治療では1種類目で改善が認められず、むしろ悪化が疑われたため2種類目に切り替えました。

右手首は1種類目ではまったく改善しませんでしたが、2種類目に切り替えたところわずか1週間で潰瘍がなくなり、被毛が再生しました。

以上の治療経過から右手首はやはり「心因性」と判定できると考えました。

実際はステロイドの使用量を工夫したり、ステロイドにより湿疹がわずかに再発したため休薬期間を設けたり・・・すこしずつ変化をくわえています。

そこは状況に応じて、まさに診極めとテクニックかな?と思います。

今回は「診断名をしっかりつけて治療に望む」でしたが、医療は診断名がすべてではありません。

診断まで複数のステップを踏み、時間がかかる場合は診断名をつけるまえに治療開始しなければいけないこともありますし、典型的な検査結果がそろわず教科書的な枠組みに当てはまらないこともめずらしくありません。

そういった場合でも治療結果をだすのも医療ですから、「診断名が一部不確定」で治療方針を組み立てる力も重要です。

次回は「一部診断名不確定」でも治療方針は立てて、結果も出す!というテーマで紹介します。

※一部わかりにくい部分があるかもしれないため、後日見直しながら書き直します。

投稿者:

最新記事

SEARCH

カテゴリ分類

- 皮膚科ブログ (294)

- 院長平川の天真爛漫ブログ (237)

- ブログ (0)

- 柴犬の症例報告 (94)

- フレンチブルドックの症例報告 (81)

- シーズーの症例報告 (47)

- プードルの症例報告 (44)

- チワワの症例報告 (34)

- ダックスの症例報告 (25)

- パグの症例報告 (17)

- ミニチュアピンシャー (8)

- ウェスティ (7)

- レトリバー種 (3)

- ヨークシャー・テリア (10)

- パピヨン (4)

- ポメラニアン (24)

- ボストン・テリア (4)

- キャバリア (5)

- マルチーズ (6)

- コッカー・スパニエル (3)

- その他犬種 (46)

- シュナウザーの症例報告 (5)

- 脱毛症(アロペシアX・ホルモン異常など) (17)

- 症例別 (303)

- 〒470-1154 愛知県豊明市新栄町1丁目179

- > 大きな地図(Google Mapで見る)